La città ideale, tra utopia e sogno di creare uno spazio per l’uomo

La storia ha conosciuto diversi tentativi di creare concretamente un’urbanistica per lo sviluppo dei valori civici e della vita sociale, l’ultimo in Veneto è quello del quartiere “Nuova Schio” nato per i lavoratori della Lanerossi Vicenza

La storia dell’urbanesimo occidentale si è spesso intrecciata con il suo opposto: l’utopia della fuga dal caos della città (per alcuni dalla sua immoralità) per trovare rifugio in un eden incontaminato, tale è spesso la villa umanistica, ma tale è pure oggi la casa rustica immersa nella natura.

Tra accettazione dell’esistente ed evasione si pongono tuttavia i vari tentativi, scalati nel tempo, di modellare concretamente una città o una comunità ideale, dove sia la pianta che l’organizzazione degli spazi all’interno siano armoniosamente progettati per assicurare il miglior sviluppo della vita umana.

E’ il Rinascimento, in particolare, a impegnarsi nella teorizzazione e nella configurazione di una tale città perfetta, dove confluiscono i temi a lui cari della centralità dell’uomo, della riscoperta dell’antico e la teoria della proporzione incentrata sull’ organizzazione prospettica dello spazio.

Ne trattano Leon Battista Alberti ed il Palladio e se ne danno anche degli schemi, come nella “Sforzinda” del Filarete (ca. 1460), nelle proposte di Francesco di Giorgio Martini (verso il 1470) o nella ricostruzione ideale della pianta della città greca nel Vitruvio di Fra Giocondo (1511).

Pianta della città di Sforzinda, ideata da Antonio Averlino (il Filarete) in omaggio al Duca di Milano Francesco Sforza. La perfezione della città è sottolineata dalla sua forma geometrica, chiusa in se stessa; un cerchio o, più spesso, una forma stellare che, tra l’altro, si adatta puntualmente alle prescrizioni della ingegneria militare del ‘500.

Le proposte non rimangono solo teoriche: in alcuni casi si traducono in concreti interventi di trasformazione, è il caso di Pienza, il borgo toscano di Corsignano che papa Pio II trasforma in base alle meditazioni sull’assetto urbano degli architetti umanisti, e della “addizione erculea“ di Ferrara avviata da Ercole I d’Este verso la fine del ‘400 o, più raramente, in nuove fondazioni. E’ il caso questo di Sabbioneta, una cittadina voluta da Vespasiano Gonzaga come capitale del suo piccolo ducato incuneato tra quelli ben più potenti di Mantova, Parma e Milano. Qui veramente l’organizzazione dello spazio si informa a esigenze ideali di funzionalità, equilibrio, ordine razionale che traducono in pratica le funzioni imposte dalle aspirazioni signorili: di rappresentanza (il palazzo ducale, la galleria degli antichi ed il palazzo del giardino), di difesa (i bastioni che la chiudono), di spettacolo (il teatro di Vincenzo Scamozzi).

Nel modello di società proposto da Thomas More nel “Libellus” la proprietà privata è abolita, il commercio è pressoché inutile e tutto il popolo è impegnato a lavorare la terra circa sei ore al giorno, mentre il resto del tempo è dedicato allo studio e al riposo

Questa ideale città rinascimentale, per quanto, a detta del Palladio, serva “alla commodità universale di tutti gli uomini”, di fatto riflette l’organizzazione sociale del suo tempo: non solo le mura la separano nettamente dal contado e dai suoi abitanti, ma al suo interno la gerarchia della strade e la distribuzione delle abitazioni ripropongono la gerarchia delle classi che lì vivono.

La vera utopia urbana appartiene allora alle pagine dei libri, com’ è appunto nel “Libellus” di Thomas More (1516), dove si immagina un’ isola con 54 città dove la proprietà privata è abolita, i beni sono in comune, il commercio è pressoché inutile, tutto il popolo è impegnato a lavorare la terra circa sei ore al giorno, mentre il resto del tempo è dedicato allo studio e al riposo.

Tuttavia il prestigio del modello rinascimentale sopravvive a lungo: è secondo questo schema che viene costruita dai veneziani Palmanova in Friuli, come avamposto sul confine con l’Impero asburgico (realizzata a partire dal 1593) o viene fondata Neuf- Brisach in Alsazia, edificata per volere di Luigi XIV sul confine tra Francia e gli stati germanici a partire dal 1698.

Veduta aerea di Palmanova

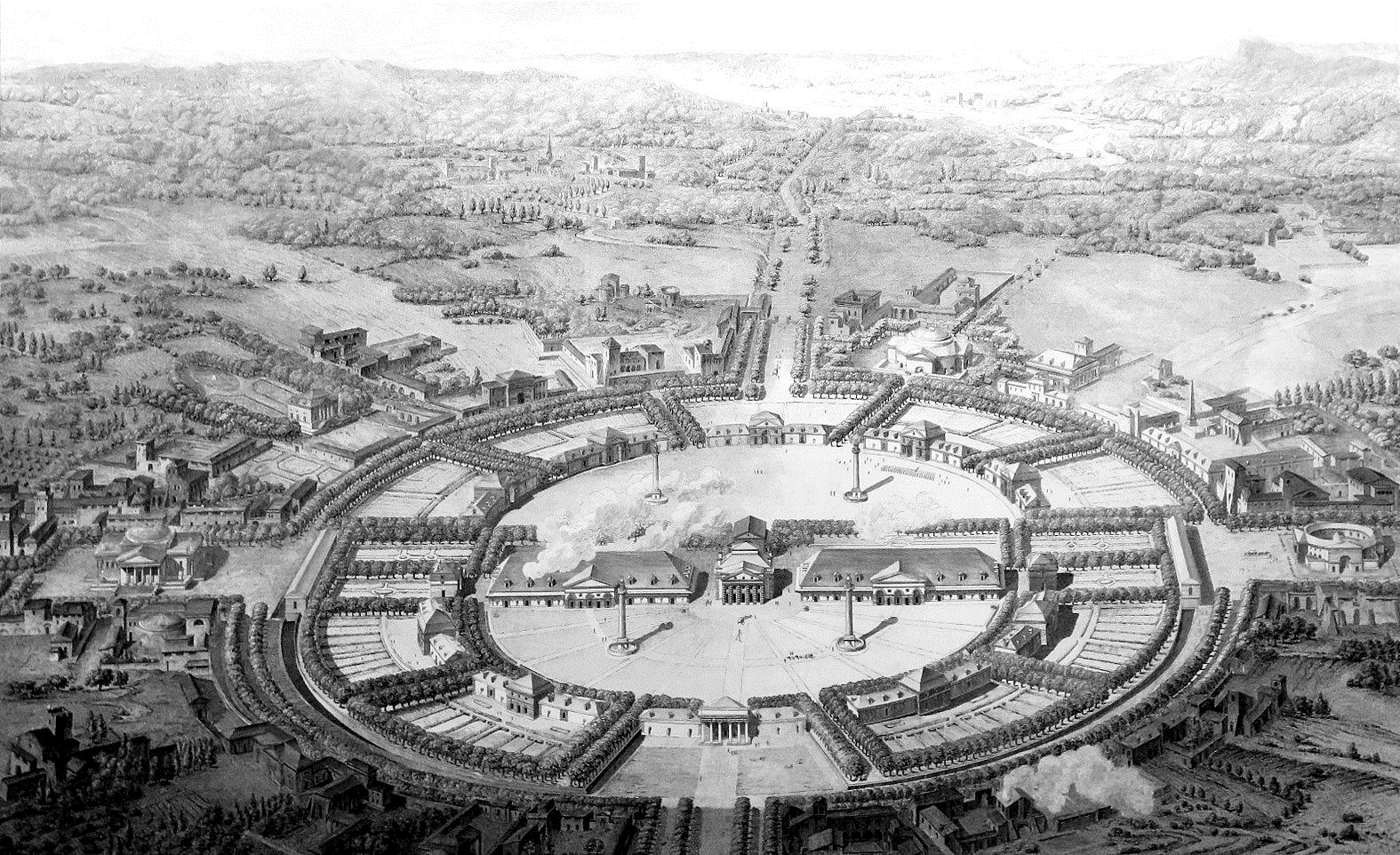

Veduta di Chaux in una incisione dal trattato:

“L’architecture considérée sous le rapport de l’art,

des mœurs et de la législation”, Claude-Nicolas Ledoux, 1804

Una eco se ne trova anche nella pianta della cittadina di Chaux, progettata da C. N. Ledoux per ospitare le saline reali e realizzata (parzialmente) a partire dagli anni 70 del ‘700. Si tratta di un progetto particolarmente interessante perchè prefigura alcune delle problematiche della futura città industriale: da illuministra educato da Rousseau, Ledoux crede nel progresso che apporta “benessere, equilibrio, armonia, felicità, sviluppo umano, in una sana organizzazione del lavoro”, crede sia necessario “ristabilire la società nel suo ambiente naturale” e crede nella “perfettibilità degli uomini corrotti…in una comunità pacificata ed in armonia con la natura”.

E’ proprio la città industriale ottocentesca a costituire una traumatica cesura con la tradizione e, in particolare, a rompere la secolare dialettica che si era instaurata con la campagna. L’inurbamento accelerato di milioni di contadini divenuti operai e i ritmi abbrutenti della fabbrica causano affollamento insostenibile, degrado economico e morale di una larga fascia della popolazione che preoccupano filantropi, riformisti ed utopisti.

Una delle llustrazioni di Gustave Doré, a commento del testo di B. Jerrold: “London: a pilgrimage” (1872) che esplorava la faccia meno conosciuta della capitale britannica popolata da milioni di uomini, donne e bambini che vivevano la vita di strada, in una sorta di inferno dantesco. Le incisioni, anche a causa del loro pathos melodrammatico, furono violentemente criticate e l’autore accusato di “inventare anziché copiare“

Varie sono le proposte elaborate per affrontare il problema. Se la risposta tipica della società vittoriana fu l’assistenzialismo, non mancarono imprenditori “illuminati” che cercarono strumenti per attutire i conflitti e armonizzare la vita della fabbrica con le esigenze di una vita dignitosa per gli operai.

E’ il caso, per venire ad aree a noi più vicine, dello scledense Alessandro Rossi, titolare, attorno al 1870, del più importante lanificio italiano. Uomo pragmatico, profondo conoscitore della vita e delle abitudini dei suoi operai ancora molto legati alla terra, dotato di una solida cultura di matrice cattolica, egli è convinto che l’industria “non deve essere soltanto fonte di guadagno e impiego di capitale, ma sorgente comune di cultura e di progresso. “In quegli anni egli decide di realizzare un nuovo quartiere (la “Nuova Schio”), destinato ad ospitare le abitazioni di maestranze, operai e pensionati della fabbrica oltre ad una serie di servizi (la chiesa, un asilo, scuola e negozi). L’architetto di fiducia del Rossi, Antonio Caregaro Negrin (1821-1898) elabora nel 1872 un progetto assai innovativo, anticipatore delle “città-giardino” inglesi e senz’altro frutto della sua vasta esperienza nella progettazione di parchi.

Alessandro Rossi elabora il concetto di responsabilità sociale dell’impresa, per cui la ricchezza prodotta dall’ azienda non è ad esclusivo vantaggio degli azionisti ma distribuisce sul territorio i benefici dei risultati economici

Su due assi ortogonali (uno dei quali direttamente collegato alla fabbrica) si dispongono una serie di vie sinuose, lungo le quali stanno le abitazioni, ognuna dotata di giardino ed orto. La case, distinte in 4 classi in base alle dimensioni, ai servizi interni ed al grado di finiture e decorazioni, sono destinate a diversi gruppi sociali, ma sono armonicamente accostate ed amalgamate dalla continua presenza del verde. I percorsi serpeggianti offrono continui cambi di prospettiva e nello stesso tempo assicurano ad ogni punto una propria identità. Il progettista, riflettendo senz’altro le intenzioni del Rossi, è convinto che “la zona residenziale della città deve offrire al lavoratore dell’industria una vita alternativa a quella ordinata e rigorosa della fabbrica, restituendogli almeno in parte l’ambiente rurale d’ origine con la presenza della natura…e dandogli uno spazio privato…ed uno pubblico per la vita sociale lontano dalla fabbrica…Il sistema viario di tipo paesista illudeva sulle reali dimensioni del quartiere, prospettando …una visione più armoniosa della collettività” (Ricatti Tavone). Per vari motivi, non ultimo forse lo choc dei primi scioperi operai, il progetto venne realizzato in forme diverse, con strade rettilinee e con l’introduzione di tipologie (case a schiera), non previste inizialmente, che permettevano un più intensivo sfruttamento del suolo, ma rimane importante “sia per l’assunzione di una tipologia edilizia scopertamente funzionale e innovatrice rispetto al conservatorismo locale, sia per la davvero precorritrice concezione urbanistica, valida ad inquadrare la successiva espansione cittadina” di Schio (Barbieri).

Planimetria del “Nuovo quartiere operaio” di Schio, progetto di A. Caregaro Negrin, 1872. In alto, alla conclusione del viale, si trova il complesso delle fabbriche del lanificio Rossi.

Il pensiero di A. Rossi adombra il concetto di responsabilità sociale dell’impresa, per cui la ricchezza prodotta dall’azienda non è ad esclusivo vantaggio degli azionisti, ma distribuisce sul territorio i benefici dei risultati economici, promuovendo la crescita della comunità in termini di benessere, socialità e cultura. E’ lo stesso pensiero, ma affinato nella strumentazione tecnica messa in atto (sociologia ed urbanistica) che guida nel secondo dopoguerra del ‘900 l’azione di Adriano Olivetti nel rinnovamento urbano di Ivrea, dove avevano sede i suoi stabilimenti. Con esiti tanto esemplari da far inserire la città nel Patrimonio Mondiale UNESCO come “città industriale del XX secolo”. Dalla descrizione del sito leggiamo: “L’insieme rappresenta l’espressione materiale, straordinariamente efficace, di una visione moderna dei rapporti produttivi e si propone come un modello di città industriale che risponde al rapido evolversi dei processi di industrializzazione…Il valore unitario complessivo del sito risiede nel connubio tra la nuova capacità espressiva propria di queste architetture moderne e il riconoscimento del loro essere parte di un progetto economico e sociale esemplare permeato dalla proposta comunitaria…[fondata] su un ipotetico nuovo ordinamento politico e amministrativo basato sulla Comunità e su un modello economico caratterizzato da una visione collettiva delle relazioni tra lavoratori e imprese” .

Il piccolo centro come cuore della vita culturale per “sensibilizzare verso i valori morali e conoscitivi, il bene comune, l’educazione civica e l’aspirazione a un’umanità responsabile in sintonia con la natura”

Sempre su questa linea si pone anche il recente progetto di recupero del borgo umbro di Solomeo da parte del noto imprenditore nel campo della moda Brunello Cucinelli. Non solo sono state restaurate integralmente le strutture esistenti, si sono anche realizzate nuove architetture (sobriamente ispirate all’ edilizia storica) per fare del piccolo centro il cuore e la mente dell’impresa, ma anche il luogo di un’intensa attività culturale mirante “a sensibilizzare verso i valori morali e conoscitivi, il bene comune, l’educazione civica e l’aspirazione a un’umanità responsabile in sintonia con la natura”.

L’eccentrica iniziativa di trasformare Solomeo in una “impresa – villaggio” non é, a ben vedere, l’ennesima utopia antiurbana (per via della perifericità del sito) ed antindustriale (per via dell’accento posto a Solomeo sulla valorizzazione delle abilità artigianali). Si tratta piuttosto di un esempio che indica una possibile via d’uscita dalle angustie del modello delle tre C (casa, capannone, comunità) che caratterizza ampiamente il Veneto. Un’ azienda che non esita a proiettarsi sui mercati internazionali recupera quel capitale che, pur nel mercato globale, non si può delocalizzare: il territorio inteso nella sua complessità, come deposito di luoghi, valori, mestieri, civiltà, socialità, risorse e saperi.

Panorama di Solomeo (PG)

L’autore di questo articolo è Massimo Trevisan

Per approfondire

Su Alessandro Rossi e Antonio Caregaro Negrin:

Schio e Alessandro Rossi, a cura di G.L. Fontana, Roma 1985 (da cui provengono la citazione della Ricatti Tavone e l’immagine nel testo)

G. Barbieri :Antonio Caregaro Negrin, voce nel Dizionario Biografico Treccani

Su Adriano Olivetti, oltre al sito Unesco, si è consultato:

AA. VV. : Adriano Olivetti. L’urbanistica, l’ architettura, l’ INU, Fondazione Olivetti, 2015

Per Brunello Cucinelli si rimanda al sito dell’ azienda ed a quello di Solomeo, da cui proviene l’immagine nel testo.