Veneto contemporaneo nello specchio dei suoi scrittori. Appunti di un lettore (parte seconda)

L’archetipo del Veneto è la civiltà contadina, un mondo che aveva costruito un rapporto con il paesaggio senza opprimerne la natura. Un mondo oggi scomparso sotto al cemento, spinto lontano dalla dimenticanza, definitivamente sotterrato della globalizzazione. Dunque: può ancora esiste una peculiarità veneta?

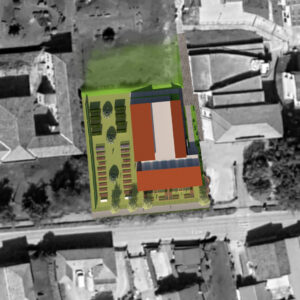

A partire dagli anni ’60-’70 del Novecento, nel Veneto è aumentato esponenzialmente il consumo del suolo e, inevitabilmente la globalizzazione ha influenzato i costumi della regione, le sue abitudini, i modi di pensare, al punto di chiederci se ancora esiste una peculiarità veneta. Sono molti, tuttavia, gli scrittori veneti che continuano a raccontare storie incardinate nelle realtà locali: per esemplificare, il veneziano Gianfranco Bettin, il padovano Romolo Bugaro, Marco Franzoso, il più giovane trevigiano Francesco Targhetta. Intervistato da Maurizio Caverzan, Matteo Righetto afferma: “Le radici sono importanti…Riguardano un fatto culturale, esperienziale, linguistico, certamente, ma soprattutto paesaggistico, nel senso zanzottiano del termine e quindi con un’accezione culturale molto ampia…le origini sono dei maestri…possono esserci origini buone o cattive, ma sempre riferimenti rimangono. Sono come un faro, una bussola”.

E’ in due autori, ai margini e disturbanti, che trovo il ritratto più impietoso, severo, senza sconti di un Veneto degradato nel suo volto ambientale ma anche nei tratti antropologici dei suoi abitanti. Si tratta del vicentino Vitaliano Trevisan (1960-2022) e del sandonatese Francesco Maino. Entrambi vivono il loro disagio esistenziale entro un territorio devastato, in un continuo gioco di rimandi e rispecchiamenti tra paesaggio e malattia.

Del primo ricordo “I quindicimila passi” (2002) e “Works” (2016-2022), dove descrive quella sorte di infinita periferia nella quale lo portano i vari lavori che accetta senza amore (il suo interesse va alla letteratura), da Alte Ceccato a Montegalda, da Thiene a Grisignano. “Bisogna essere pragmatici – dice a un amico geometra che è amministratore comunale- bisogna evitare di pensare troppo e fare l’interesse della collettività…Non c’è niente da capire, niente da pensare, solo costruire, in questo consiste la tua bella gestione del territorio: costruire finchè il territorio non finisce, finchè non c’è più spazio”. Allora “Camminare per una qualsiasi di queste zone residenziali industriali o artigianali, significa infilarsi in una pattumiera urbanistico-architettonica in scala di uno a uno. Un’isteria…una cacofonia cementizia che ci assorda e ci squilibra…” . Sicchè, per paradosso, l’unica natura vera che ormai possa darsi è quella dei ritagli, degli scampoli, dei margini sfuggiti alla speculazione perchè “non ci si può cavare niente”, dove essa fa ancora sentire la sua voce invincibile (I 15000 passi).

Del primo ricordo “I quindicimila passi” (2002) e “Works” (2016-2022), dove descrive quella sorte di infinita periferia nella quale lo portano i vari lavori che accetta senza amore (il suo interesse va alla letteratura), da Alte Ceccato a Montegalda, da Thiene a Grisignano. “Bisogna essere pragmatici – dice a un amico geometra che è amministratore comunale- bisogna evitare di pensare troppo e fare l’interesse della collettività…Non c’è niente da capire, niente da pensare, solo costruire, in questo consiste la tua bella gestione del territorio: costruire finchè il territorio non finisce, finchè non c’è più spazio”. Allora “Camminare per una qualsiasi di queste zone residenziali industriali o artigianali, significa infilarsi in una pattumiera urbanistico-architettonica in scala di uno a uno. Un’isteria…una cacofonia cementizia che ci assorda e ci squilibra…” . Sicchè, per paradosso, l’unica natura vera che ormai possa darsi è quella dei ritagli, degli scampoli, dei margini sfuggiti alla speculazione perchè “non ci si può cavare niente”, dove essa fa ancora sentire la sua voce invincibile (I 15000 passi).

Francesco Maino, autore di “Cartongesso” (2014, vincitore del Premio Calvino), nell’intervista a Maurizio Caverzan schizza le coordinate del paesaggio entro cui è vissuto: “Vengo dalle rotatorie, dalle serate a tema, dai calici sotto le stelle, dalle ciclabili, dal radicchio substanziale a chilometro zero, dalla via dei vini sanguigni che unisce Padova ad Aleppo, dai borghi del sapore”, e parla della “disperazione dettata dal vuoto, dalla rinuncia a spiegare le cose affidandosi agli slogan giornalistici, economici, legali, politichesi…Niente ha più peso, sostanza”.

Francesco Maino, autore di “Cartongesso” (2014, vincitore del Premio Calvino), nell’intervista a Maurizio Caverzan schizza le coordinate del paesaggio entro cui è vissuto: “Vengo dalle rotatorie, dalle serate a tema, dai calici sotto le stelle, dalle ciclabili, dal radicchio substanziale a chilometro zero, dalla via dei vini sanguigni che unisce Padova ad Aleppo, dai borghi del sapore”, e parla della “disperazione dettata dal vuoto, dalla rinuncia a spiegare le cose affidandosi agli slogan giornalistici, economici, legali, politichesi…Niente ha più peso, sostanza”.

La famanza, il fraccare del contadino di un tempo si è trasformata “in una corsa lanciata su obiettivi di consumo universalmente accreditati dai parrocchiani della provincia federale come obiettivi di successo, che…costringono i competitori venetorientali, gli ex pellagrosi della terraferma, a una galoppata impazzita verso il margine di profitto o altra utilità suscettibile di valutazione economica”. Prevale “l’idea che l’unica soluzione, l’unico obiettivo, l’unico progetto…universalmente condiviso dall’ormai ex contadino sia la tensione all’accumulo, xe tuto mio, xe tuto de nialtri”. Intanto si è “consumata tutta la terra disponibile trasformandola in una specie di crosta lunare, paracadutando milioni di metri cubi di zone artigianali-industriali urbanizzate-antropizzate, che hanno scolorito la campagna, cancellando dalla faccia della terra heneta il colore verde”.

La famanza, il fraccare del contadino di un tempo si è trasformata “in una corsa lanciata su obiettivi di consumo universalmente accreditati dai parrocchiani della provincia federale come obiettivi di successo

Nel suo mondo tra Livenza e Piave “tutta la vita dei locali si è esaurita in volontà edificatorie e copulative, e precisamente nella costruzione, con attivismo da formicai, di ghetti residenziali dai nomi buffoneschi tipo il villaggio delle rose…mondoveneto [che] non si è curato degli uomini,… non si è curato della verità, non si è curato del decoro, non si è curato della bellezza, della terra, non si è curato di nulla. E invece schiaccia e consuma, rutta, sgasa, fischia, mischia, movimenta, sferraglia, fonde, sgranaglia, accelera, stampa, evacua, disperde, monta, smonta, smaltisce, distribuisce, vanifica, riversa, pianifica, progetta, calcola, mescola, accende, spegne, carteggia, tinteggia, maneggia, erige, taglia, fornisce, fracassa, incassa, ammortizza, rateizza, posa, carica e scarica, fattura e storna, evade, emette, disfa, assembla, rantola, copula, suda, mastica, bestemmia e soprattutto odia”. Il cartongesso è il simbolo di questa realtà precaria e votata all’apparenza, pungolata dalla fretta e senza memoria nello stesso momento in cui si tenta di ripristinare “ i valori dell’ex contado serenissimo in mezzo ai parchi commerciali e ai villaggi residenziali di nuovissima costruzione e prontissima consegna”.

Non meno impietosa è l’analisi di Matteo Melchiorre, feltrino, classe 1981, autore del recentissimo “Il duca” nel curioso libro che è “Storia di alberi e della loro terra” (2017), sorta di diario sulla caduta di un grande olmo centenario che sorgeva a Tomo – una frazione di Feltre, dove la famiglia dell’autore si era trasferita – e del paese rappresentava in qualche modo un segno identitario; e al contempo rendiconto di un prossimo distacco dal paese per motivi di lavoro e portare o no con sé un tavolino ricavato da un pezzo dell’ alberón. L’alberón aveva delle radici, come l’autore ha radici in quel luogo. “Mi venne fatto di osservare come il termine radici, che per me indicava una fedeltà non esibita, una coerenza interiore, fosse in realtà una parola velenosa. Da un lato se n’erano riempiti la bocca, in diversi idiomi e declinazioni, i nazionalismi più furiosi del Novecento e dall’altro continuavano a riempirsene la bocca i padroni del Nord Est…Appelli stucchevoli alle nostre radici come fondamento della identità veneta…Nord Est è un’indicazione geografica. E’ una categoria antropologica. E’ un modello economico. E’ una tradizione enogastronomica. E’ un orizzonte politico. E’ un brand retorico. E’ una presunta identità. E’ un grappolo di sottocategorie specifiche pressochè inesauribili. Vengono in mente i capannoni, come no, i capannoni allineati lungo le strade, che si vada a Rosà o a Mirano, a Pieve di Soligo o a Sandrigo, a Piove di Sacco o a Mogliano, a Schio o a Monselice…A dar corpo a questi marchi visibili, però, sono le cose immateriali, gli orientamenti del pensiero, le inclinazioni culturali, un’etica del denaro e un’etica del lavoro ben precise, un benessere tronfio, una fede solidissima nell’idea di progresso, un edonismo ruspante e profondo, una fame insaziabile di cose grandi…E sempre, sacro come una religione intrinseca, quel meschino ed esagitato attaccamento alle tradizioni che tuttavia si accompagna …allo sputtanamento quotidiano di quelle medesime tradizioni”.

Non meno impietosa è l’analisi di Matteo Melchiorre, feltrino, classe 1981, autore del recentissimo “Il duca” nel curioso libro che è “Storia di alberi e della loro terra” (2017), sorta di diario sulla caduta di un grande olmo centenario che sorgeva a Tomo – una frazione di Feltre, dove la famiglia dell’autore si era trasferita – e del paese rappresentava in qualche modo un segno identitario; e al contempo rendiconto di un prossimo distacco dal paese per motivi di lavoro e portare o no con sé un tavolino ricavato da un pezzo dell’ alberón. L’alberón aveva delle radici, come l’autore ha radici in quel luogo. “Mi venne fatto di osservare come il termine radici, che per me indicava una fedeltà non esibita, una coerenza interiore, fosse in realtà una parola velenosa. Da un lato se n’erano riempiti la bocca, in diversi idiomi e declinazioni, i nazionalismi più furiosi del Novecento e dall’altro continuavano a riempirsene la bocca i padroni del Nord Est…Appelli stucchevoli alle nostre radici come fondamento della identità veneta…Nord Est è un’indicazione geografica. E’ una categoria antropologica. E’ un modello economico. E’ una tradizione enogastronomica. E’ un orizzonte politico. E’ un brand retorico. E’ una presunta identità. E’ un grappolo di sottocategorie specifiche pressochè inesauribili. Vengono in mente i capannoni, come no, i capannoni allineati lungo le strade, che si vada a Rosà o a Mirano, a Pieve di Soligo o a Sandrigo, a Piove di Sacco o a Mogliano, a Schio o a Monselice…A dar corpo a questi marchi visibili, però, sono le cose immateriali, gli orientamenti del pensiero, le inclinazioni culturali, un’etica del denaro e un’etica del lavoro ben precise, un benessere tronfio, una fede solidissima nell’idea di progresso, un edonismo ruspante e profondo, una fame insaziabile di cose grandi…E sempre, sacro come una religione intrinseca, quel meschino ed esagitato attaccamento alle tradizioni che tuttavia si accompagna …allo sputtanamento quotidiano di quelle medesime tradizioni”.

E sempre, sacro come una religione intrinseca, quel meschino ed esagitato attaccamento alle tradizioni che tuttavia si accompagna …allo sputtanamento quotidiano di quelle medesime tradizioni”

Ma, a differenza degli autori precedenti, c’è forse per Melchiorre una via d’uscita dall’impasse di una vita divisa tra il radicamento in una terra e “il mondo delle comunità immateriali e delle collettività provvisorie”. E’ l’albero a fornigliene l’immagine: “un essere per sua stessa natura conteso tra la terra e il cielo. La terra, dentro la quale correvano le radici dell’ Alberón, proponeva una libertà condizionata: per goderla è necessario star fermi, dimenticandosi del cielo o accontentandosi della porzione di esso che sta nel ritaglio dello sguardo. Il cielo verso il quale l’Alberón librava le proprie ali, dico rami, ramoscelli, foglie, propone anch’esso una libertà condizionata: per goderla è necessario muoversi, scordandosi delle radici o accontentandosi di un po’ di terra qualsiasi sulla quale posarsi, ogni tanto, a riprendere il fiato… I rami, le foglie e il cielo serviranno all’ Alberón per apprezzare le sue radici. Le radici, invece, gli serviranno per poter desiderare il cielo”.

Letture consigliate:

Oltre ai testi degli autori citati, Maurizio Caverzan “Fabula veneta” (Adria, 2020)