14 novembre 1951, una pagina di storia nazionale

L’anno prossimo ricorreranno i settant’anni dalla “grande alluvione” e una celebrazione degna di questo nome dovrebbe porsi l’obiettivo di recuperare una memoria collettiva che rischia fatalmente di disperdersi in tanti rivoli localistici e aiutarci a riflettere sul delicato rapporto tra uomo e ambiente

È il 14 novembre 1951 quando tra Canaro e Occhiobello il Po rompe e apre una breccia di oltre duecento metri: è questo l’inizio della tragedia del Polesine. Per undici giorni, fino al 25 novembre, le acque del grande fiume dilagheranno incontrastate, sommergendo praticamente l’intera provincia di Rovigo.

La storia del Polesine è stata da sempre segnata, come è noto, dalle alluvioni e dai capricci delle acque dei suoi fiumi e, più in generale, dall’evolversi di un caos idrografico che ha caratterizzato la formazione dell’intero delta padano. Nel 589 lo storico Paolo Diacono – monaco, scrittore longobardo di lingua latina e autore della celebre Historia Langobardorum – poteva ad esempio descrivere la disastrosa alluvione dell’Adige destinata a sconvolgere l’intero paesaggio del basso Veneto, e conosciuta con il nome di “rotta della Cucca”, come un vero e proprio diluvio biblico, un diluvio d’acqua “che si ritiene non ci fosse stato dal tempo di Noè”.

Una catastrofe naturale senza precedenti, una tragedia umana e ambientale che fece un centinaio di morti e costrinse all’esodo 180.000 persone

Nell’età contemporanea, la grande alluvione del 1951 è senz’altro uno degli eventi che segna la storia italiana del dopoguerra. Catastrofe naturale senza precedenti, tragedia umana e ambientale – un centinaio di morti, 180.000 sfollati –, un momento inciso nella memoria collettiva degli italiani, ma anche un trauma che ha ridisegnato in profondità un territorio e la sua immagine condivisa. L’emergenza, gli aiuti, le polemiche, la ricostruzione, il ritorno, il destino dell’emigrazione – per tanti, per decine di migliaia, l’epopea dei Pregnolato, dei Crepaldi, dei Marangon ecc. che andranno ad arricchire con la loro secolare abitudine al lavoro e alla fatica le fabbriche e le terre del triangolo industriale, Torino e il Piemonte in particolare. La grande alluvione è certamente l’elemento che ha forgiato l’identità recente dei polesani, causa di un esodo oggi quasi dimenticato e delle trasformazioni non solo materiali di una – sono parole di Carlo Levi – “misteriosa terra contadina”.

Nel 1951 il Polesine è un Nord povero, un microcosmo sconvolto dalla furia delle acque. Lo scrittore Carlo Levi è l’autore di uno dei reportage più incisivi sulla tragedia del Polesine. Racconta di un senso oscuro dell’incertezza delle acque che sembra dominare la vita stessa dei polesani, un popolo di contadini e braccianti che tuttavia è pur sempre pervaso da un sentimento naturalmente solidale, che riemerge con forza nelle tragedie e nelle avversità, come quando durante la Seconda guerra mondiale si ospitavano partigiani e prigionieri nelle povere case di campagna sfidando ogni sorta di pericolo. E così, di fronte ai tentennamenti nella gestione dell’emergenza, la voce di Levi può rievocare in quei giorni tragici l’antica sapienza idraulica della Serenissima e la voce esatta di un letterato e profondo conoscitore dell’ambiente polesano come Luigi Groto, il Cieco di Adria.

Per lo scrittore trevigiano Giovanni Comisso, l’alluvione è un avvenimento di portata storica “che ha visto il Paese unirsi come all’epoca del Piave”

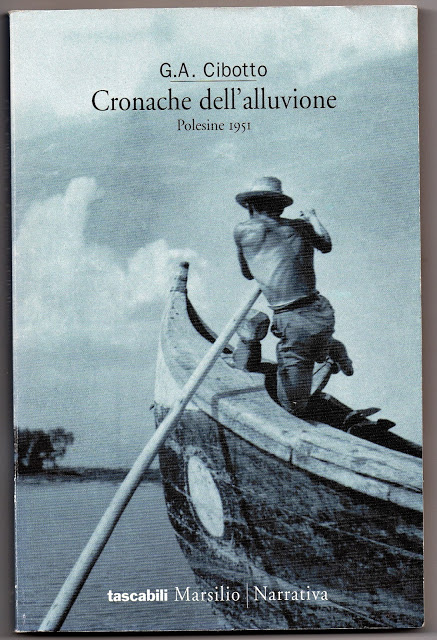

Nelle sue fondamentali Cronache dell’alluvione, Gian Antonio Cibotto ricorda come a distanza di un decennio l’esodo della popolazione polesana si mantenesse costante. La popolazione residente che, nel 1951, era di 357.963 abitanti, scendeva ora a nemmeno 280.000 unità, con conseguenze di carattere economico “che non è difficile intuire”. E non sarebbe certo finita lì. Il libro di Cibotto è ancora oggi il documento più prezioso. Un resoconto asciutto, ma meno cronachistico di quanto si potrebbe supporre dal titolo, un resoconto capace di farsi autentica meditazione civile. Seguiamo con emozione, nelle sue pagine, le peripezie dell’autore che porta i soccorsi in barca, assiste alle concitate riunioni in prefettura, riceve telefonate e confidenze, osserva sulla piazza di Rovigo l’indifferenza dei pochi privilegiati, poi ritorna sulla barca, rischiando la vita, si indigna ancora per il modo in cui la tragedia viene trattata e trasformata in materia di superficiale consumo giornalistico. “Non ho mai letto tante sciocchezze sulla nostra gente polesana”.

Il Libro di Gian Antonio Cibotto – Cronache dell’alluvione

Walter Veltroni, in visita a Rovigo, ci confessò qualche anno fa che una delle prime parole della sua infanzia, un po’ misteriosa per lui ancora bambino, era stata “Polesine”. Fu il padre di Walter, il grande Vittorio, tra i pionieri della televisione italiana, ad annunciare in diretta alla radio, il 17 novembre 1951, la decisione della Rai di avviare una sottoscrizione nazionale e internazionale in favore delle popolazioni alluvionate: sarà il primo vagito di una trasmissione radiofonica felice e innovativa, La catena della fraternità, che raccoglierà milioni e milioni di lire per i polesani e lascerà una vasta eco. È l’Italia che, da pochi anni, si è lasciata alle spalle la rovina della guerra e si può identificare con i nuovi miti di massa – il Grande Torino, il dualismo Coppi-Bartali, il Festival di Sanremo – e anche con le imprese di una nuova solidarietà collettiva.

La catena della fraternità fu una sottoscrizione nazionale e internazionale promossa dalla Rai che raccolse milioni e milioni di lire per i polesani

Rileggendo le pagine della grande alluvione, tuttavia, dietro l’immediato impatto emotivo, la commozione generalizzata, la volontà di collaborare, la corsa agli aiuti, è facile scorgere – ad uno sguardo più attento – le tracce di una realtà sociale e politica ancora profondamente lacerata e le fratture, anche ideologiche, che attraversano il territorio polesano e l’Italia di quel periodo: il ruolo del governo democristiano e quello delle amministrazioni locali di sinistra, gli aiuti del blocco socialista e quelli degli americani, il tavolo della provincia e quello della prefettura – che, sentendosi scavalcata, decide di sopprimere il Comitato provinciale per l’emergenza tempestivamente costituito dal presidente della provincia comunista, e poi ancora il conflitto tra la prefettura e il genio civile per il taglio della Fossa Polesella, decisione che, si sostiene, avrebbe potuto favorire il più rapido deflusso delle acque. E, dentro il territorio polesano devastato, il senso di abbandono e impotenza, il campanilismo che spesso contrappone cittadina a cittadina, paese a paese, e può essere perfino riattizzato dal dolore e dalla rabbia della tragedia che incombe.

È ancora la voce di Cibotto che parla, molto chiaramente, nelle sue Cronache: “Più interessante invece potrebbe essere il riferire alcuni discorsi dei compagni di viaggio, feroci adriesi, che fra bestemmie e invettive scagliano contro i rovigotti tutte le accuse possibili, perché qui il campanile prevale oltre la sventura”. Oggi ci avviciniamo al settantesimo anniversario della grande alluvione. Una celebrazione non scontata e non retorica dovrebbe porsi l’obiettivo di recuperare una memoria collettiva che rischia fatalmente di disperdersi in tanti rivoli localistici e aiutarci a riflettere sul delicato rapporto tra uomo e ambiente, trasformando il pigro dibattito sul futuro del Po e dei suoi territori in una grande questione nazionale, una grande questione politica, economica, ecologica.

Questo articolo è a firma di Diego Crivellari