In nomen omen

Già nel mondo antico era in corso l’uso di attribuire un nome ed un cognome alle persone, pensiamo alla “tria nomina” dei Romani, tuttavia la fissazione di un cognome ereditario si è avviata nel tardo medioevo ma solo per caste nobiliari o borghesi e con più varianti, mentre i popolani hanno dovuto attendere il Concilio di Trento

Quando nascono i cognomi? E che cosa indicano? L’onomastica è una disciplina storico linguistica che indaga l’origine dei nomi nella loro straordinaria complessità. Già nel mondo antico era in corso l’uso di attribuire un nome ed un cognome alle persone, pensiamo alla “tria nomina” dei Romani con tre nomi, appunto, a designare l’identità di una persona. Il “prenome”, non obbligatorio, il “nomen”, denotante il gentilizio d’appartenenza e il “cognomen”, destinato appunto a eliminare le omonimie e a trasformarsi nei nostri cognomi.

“Caio Cesio, figlio di Lucio, iscritto alla tribù Pollia, con suo testamento fece erigere (questa tomba) al padre Lucio Cesio, figlio di Spurio, – alla madre Gemina quinta, figlia di Lucio, – al fratello Marco Cesio, figlio di Lucio, – al fratello Quinto Cesio, figlio di Lucio, – alla figlia Cesio Seconda, figlia di Caio, – alla moglie, ancora vivente, Macia Rufa, figlia di Marco”

Tuttavia la fissazione di un cognome ereditario si è avviata nel tardo medioevo ma solo per caste nobiliari o borghesi e con più varianti, mentre i popolani hanno dovuto attendere il Concilio di Trento (1545-63), che costituì uno spartiacque di assoluta importanza per il controllo morale e sociale degli individui: basti pensare che da questo periodo è stato introdotto come obbligatorio, per i parroci, la registrazione dei nominativi dei parrocchiani in appositi registri divisi tra battesimo, matrimonio e morte. In realtà nelle aree rurali e per i ceti bassi cittadini i cognomi stabilizzati sono comparsi assai più tardi, spesso graficamente incerti quando con l’epoca austro-napoleonica si sono realizzate le prime anagrafi pubbliche. E, a proposito di battesimo è opportuno rammentare che all’antico compleanno si sostituì nel medioevo la ricorrenza battesimale, della (ri) nascita alla vita cristiana, tanto è vero che ancora nell’Ottocento qualcuno dichiarava d’essere nato il giorno in cui era stato portato al sacro fonte, accompagnato da genitori e padrini. Il ritorno del compleanno si manifestò con l’Illuminismo (XVIII secolo), con l’età della prima industrializzazione e della Rivoluzione francese, quando al tempo ripetitivo e immutabile delle stagioni e del rituale liturgico cattolico, si contrappose il “tempo aperto”, la visione progressiva degli anni individuali e collettivi, l’accumulazione perenne del vissuto proprio e del mondo…

I cognomi, dunque, hanno epoche diverse e derivazioni diverse. L’onomastica li divide in diverse categorie:

La prima categoria comprende i nomi usati dapprima come patronimici (derivati cioè dal nome del padre o dell’avo) di tradizione religiosa letteraria e, specie nella Bassa, di origine Germanica: visigoti, longobardi, frànconi, etc, etc. Appartengono a questo gruppo cognomi come BALDINO, BALDO, BALOTTA, BANDINO, BANZATTO, BEDO, BILLO, BULGARELLO, CARDINO, CONTIERO, DELLI ALOISI, DELLI BALDI, DELLI FERRIGHI, FERRIGO, FERRON, FERRONI, FRANCHINO, FRANCHIN, GUGLIELMO, LUCHIARO, MANFRIN. Le etimologie parlano di battaglie e di spade, di bandiere, di gloria evidenziando il carattere bellicoso dei conquistatori barbarici come per esempio Ferrighi, dal personale Federigo accanto a Federico, attestati nella forma Frithurik, composto da frith (pace) e rikja (ricco) vale a dire potente nella pace, dopo naturalmente la vittoria. Sempre allo stesso ceppo appartengono i cognomi di origine “religiosa”, molto diffusi sono quelli ispirati al Vecchio Testamento: DANIELI, LAZZARIN, MARCHIORO, MARITAN (da sa-maritano) MATTIOLO, SIMONELLO, ZANARDO, ZANELLATO, ZANGIROLAMO, MELCHIOR, quest’ultimo evidentemente ispirato ad uno dei tre magi o maghi, come vuole l’etimologia del termine, e tal proposito non va dimenticato MAGON, nel senso di stregone piuttosto che di savio, (dal latino magus: indovino) un personaggio che è entrato con il suo magico bastone nelle storie stregonesche, quando ai filò invernali ci si radunava nelle tiepide stalle delle fattorie, vere e proprie scuole di contrada tenute dai più anziani a vantaggio di chi cresceva dovendo imparare in fretta le dure regole della vita. Tuttavia l’origine del nome MAGON è possibile ricondurla anche ad una parola germanica (mago: stomaco) a indicare gravezza di stomaco: “el magon”.

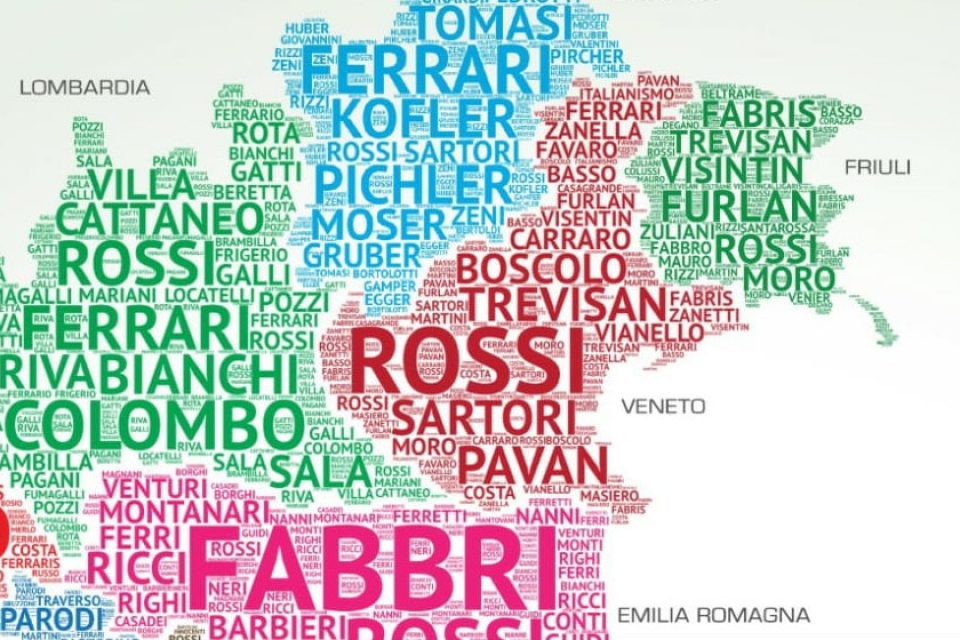

La seconda categoria di cognomi, invece, individua luoghi di provenienza: BERGAMIN, BERGAMO, BERGANTIN, CASTELLARO, COSTATO, FELTRIN, FURLAN, LEGNARO, MANTOAN, ROCCA, SPIGOLON, TREVISAN, VISENTIN.

La terza categoria è caratterizzata da cognomi in genere augurali o vezzeggiativi col proposito di trasferire nella denominazione il voto augurale con cui sembrava doveroso accogliere nella comunità i giovani, immaginando almeno per loro un futuro meno avaro di quello sperimentato troppo spesso dai genitori. Scopriamo così che BEIO è vezzeggiativo di Basilio; che BENETAZZO, si rifà al nome augurale Benedetto, così come DELLI VIALI trae origine dell’aggettivo latino “vitalis”: che da vita, pieno di vita; che GUZZON si salda con Guzzo ipocoristico di Arriguzzo; che MIATELLO O MION rimandano a Mio, vezzeggiativo di Bartolomio (Bartolomeo); che ZAGOLIN è l’addolcimento sorridente di Zago, dal latino “diàconus”, che nel dialetto corrente si traduce appunto in “zaghetto” o in italiano chierichetto.

Nella quarta categoria sono raccolti i cognomi che indicano mestieri. BATTIZZOCCO (legnaio domestico), BOARETTO (bovaio) Bruscain (potatore, legato sia a brusca = fuscello che a brusco = pungitopo), BUSINARO (idraulico, da bùseno = tubo per acquedotto), CRIVELLARO (chi costruiva o lavorava con i crivelli per la pulitura dei cereali), FAVARO (fabbro), MARIGO (capo del comune o della villa, messo comunale da màtrica = registro), MARANGON (falegname), PILOTTO (conduttore di barche ma anche, uomo melenso balordo), PIVA (suonatore di piva, cornamusa), SACCARDIN (facchino, da saccardo = trasportatore di bagagli, in passato al seguito degli eserciti pronto a saccheggiare e quindi sacheggiatore), STURARO (fabbricante di stuoie, da stora = stuoia), TESSARO (tessitore, dal latino texarius), TRIVELLATO (trivellatore, abile nell’uso di strumenti come il succhiello in dialetto “trivelin”.

Nella quinta categoria ci sono poi i nomi che derivano da piante o da animali come: BARINO (ciuffo di canni palustri, dal gallico barros), POMARO (da “pomo” – melo) ROSSETTO (dal tardo latino russus per rubeus) VIGNATO (vignaiuolo), SCARABELLO (dal veneto caravelo = una specie di granchio)

Nella sesta, e ultima, categoria la fantasia creatrice si è sbizzarrita, muovendo da difetti fisici volti a insistere su qualità esteriori che potevano essere identificative di un tal soggetto, si è originata una lunga serie di cognomi. BAZZATO (da bazza = mento sporgente), BORELLA (da borra = cosa rotonda), FUREGATO (in questo caso non si tratta di aspetti fisici ma del carattere o particolari indoli, nella fattispecie furegare, ossia frugare), GOBBO, MAZZUCCATO (dal veneto mazuco = testone), MORO O NEGRELLO (dal colore della pelle), RIZZO O RIZZATO (da riccioluto), ZANCANELLA (mancino), VEDOVATO (figlio della vedova).

Articolo tratto da “Nomi di luogo e di persone a Granze” di Roberto Valandro